Думаете что не премиальный, но большой седан D-класса при нынешних ценах на автомобили – непозволительная роскошь? Вы глубоко ошибаетесь. Даже в пределах уже не слишком страшного сегодня одного миллиона рублей можно найти неплохой и совсем не мертвый экземпляр. Среди каких марок и моделей его лучше искать, чтобы не совсем заблудиться на просторах вторичного рынка, мы вам сейчас подскажем.

Уставший салон и беспроблемные автоматы: Toyota Camry VI

В указанную нами цену вписываются несколько поколений Toyota Camry. Но самый богатый выбор будет среди машин в кузове XV40, которые выпускались с января 2006 года по октябрь 2011-го.

После 6-7 лет эксплуатации в России и особенно в обеих столицах, где на дорогах много-много… нет, не диких обезьян, а диких реагентов, ждать от кузова первозданного самурайского лоска слишком опрометчиво. Хотя, несмотря на стойкую уверенность владельцев предыдущих «камрюх» XV30 в том, что именно на этом поколении вся Toyota Camry кончилась, серьезных проблем с ржавчиной может и не быть. Иногда все может ограничиться лишь локальными очагами коррозии, о которых можно почитать здесь.

А вот по салону вопросов заметно больше. «Кожа-рожа-все-дела» возрастных машин радикально теряют свой вид, материалы стираются, проминаются и трескаются. Но что гораздо хуже, внутри автомобиля в самых разных его уголках появляются назойливые «сверчки», побороть которые – задача не самая тривиальная. Особенной страстью к дисгармоничному музыкальному сопровождению отличаются передняя панель и центральная консоль. Сражаться с ними в одиночку бесполезно – потратите кучу времени, сил и нервов. Лучше довериться профессионалам, которые за гуманную сумму оперативно восстановят в салоне акустический комфорт.

Полагавшиеся XV40 в России моторы в основном хвалят за их ресурс: 4-цилиндровый рядный 2AZ-FE и 6-цилиндровый V-образный 2GR-FE, как показывает практика, проезжают до 350-400 тысяч без капитальных вмешательств. Но надлежащему обслуживанию придется уделить максимум внимания. Причем речь не только про регулярную замену масла, но и про некоторые другие работы и регулировки, которые придется периодически проводить.

Так, например, у рядной «четверки» нет гидрокомпенсаторов, поэтому тепловой зазор клапанов придется настраивать каждые 80-100 тысяч километров. А дроссельную заслонку и клапан системы вентиляции картера надо чистить и того чаще – раз в 40-50 тысяч км. С цепным приводом ГРМ у этого мотора не все гладко: 150 тысяч – и гидронатяжитель говорит «привет». Часто на примерно такой же дистанции из чата выходят фазорегулятор на впуске, насос системы охлаждения и обгонная муфта шкива генератора. Велика вероятность того, что потеряют герметичность уплотнения форсунок.

Собственно, интервал от 150 до 200 тысяч километров, пожалуй, самый затратный для владельца Toyota Camry XV40 с этим двигателем. Из-за залегания маслосъемных колец может появиться масложор. Громко заявят о себя всевозможные утечки моторного масла, и искать их источники – то еще развлечение. Тем не менее именно этому мотору в свое время отдавало предпочтение наибольшее количество покупателей автомобиля: сегодня на вторичном рынке в соотношении примерно 1 к 3 преобладают седаны, укомплектованные именно им.

Как ни странно, с V-образной «шестеркой» проблем заметно меньше. Особенно на машинах после рестайлинга: в 2010 году у них излечили врожденный недуг с ненадежной трубкой маслоподачи к фазорегуляторам, у которой лопалась пластиковая часть, после чего движок очень быстро терял все масло. А в 2011 году массово обновили ненадежные управляющие клапаны системы VVTi. Впрочем, окончательно избавиться от треска муфт этой системы так и не удалось. Обычно он появляется при запуске двигателя, и поскольку на скорость, как говорится, не влияет, безответственные владельцы на него попросту не обращают никакого внимания.

С коробками у XV40 ситуация гораздо благополучнее. Рядный 2AZ-FE комплектуется 5-ступенчатыми механическими либо автоматическими коробками, V-образный 2GR-FE – 6-ступенчатой АКП. Все эти агрегаты достаточно надежны и редко беспокоят владельцев автомобилей. Единственное важное условие – регулярная, каждые 40-50 тысяч километров, замена трансмиссионной жидкости. Если его соблюдать, до 200 тысяч пробега при не слишком жестокой манере управления об автоматах можно забыть.

По всему выходит, что с точки зрения обслуживания и ремонта V-образная «шестерка» выгоднее 4-цилиндровой сестренки. Однако таких машин на вторичном рынке мало. Да и аппетиты у них нешуточные – этот мотор постоянно упрекают в слишком неэкономном потреблении топлива. Так что приличных эксплуатационных затрат с «шестой» Camry не избежать в любом случае. Ну и, кроме того, при интенсивной эксплуатации автоматические коробки в паре с V6 долго не живут.

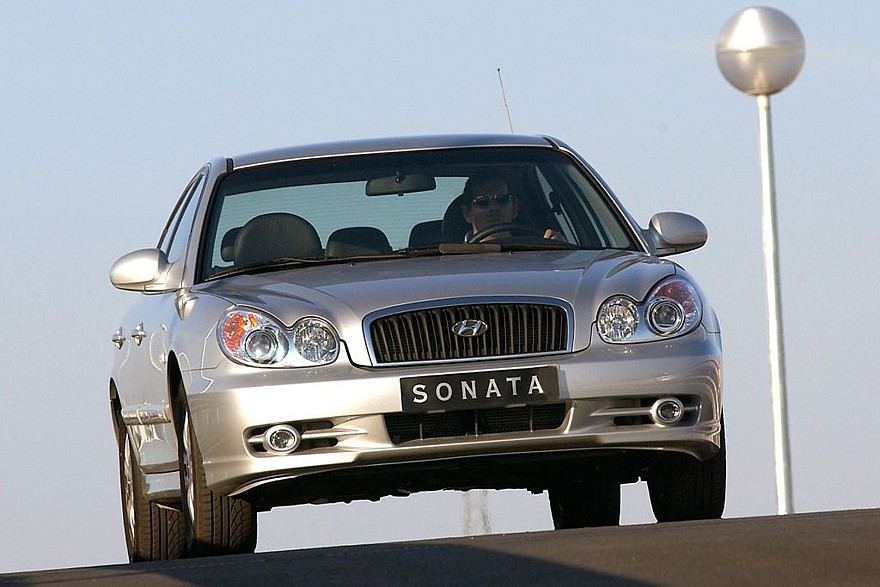

Гнилой, но очень живой: Hyundai Sonata ЕF

Еще один «азиат» в сегменте седанов D-класса за один миллион – Hyundai Sonata четвертого поколения (EF). Конечно, за эту сумму можно найти машины и более свежих генераций – пятой и даже шестой. Но это довольно подозрительные автомобили по самому низу рынка, однозначно с огромным пробегом и, скорее всего, с массой скрытых проблем. А вот для Сонаты-четверочки миллион рубчиков – это прямо то, что доктор прописал. Абсолютно справедливая цена, позволяющая лучше присмотреться к более новым рестайлинговым машинам, выпускавшимся с 2001 года до 2012 года. Их сборка велась в том числе и на российском ТагАЗе. На них-то, собственно, и следует ориентироваться, благо в процессе обновления были модернизированы многие узлы и системы автомобиля.

К сожалению, гнить Sonata EF умела с особым энтузиазмом и до рестайлинга, и после него. Причин такой склонности к корродированию чуть ли не любой металлической детали, начиная от рамки лобового стекла и заканчивая днищем, может быть множество. От производственных дефектов до манипуляций с сырьем – применявшимся металлом и лакокрасочными материалами. Поэтому придется с особым пристрастием и десятком глазастых друзей обследовать металлическую конструкцию седана сверху донизу. Наиболее пристально изучите нижнюю часть кузова, лонжероны, места сварки, скрытые полости.

И не удивляйтесь, если вы ничего не найдете – четвертые Сонаты во вполне приличном состоянии на рынке тоже встречаются, особенно на юге. Если владелец относился к ней «с уважением, Вася», регулярно проводил гигиенические и антикоррозионные процедуры, седан может и до наших дней сохранить эстетичную бодрость духа без рыжих отметин и рваных ржавых дырок.

Салон у Sonata EF испытание временем проходит с огромным трудом. Сравнительно быстро сдается и тряпичная отделка, и кожаная. Если прежние владельцы ее не реставрировали и не обновляли, салоны 20-летних машин с почти стопроцентной гарантией будет представлять собой жалкое зрелище. Затертые чуть ли не до дыр кресла, грязные утоптанные полы, облезлое рулевое колесо – характерные признаки четвертой Сонаты. Но пластик при этом, несмотря на свою визуальную непритязательность, с износом справляется довольно стойко. Более того, он не трескается и не скрипит. Пыльнул полиролью – и он почти как новый. Шик, блеск, красота.

После рестайлинга на четвертую Сонату продолжили ставить 2-литровый рядный 4-цилиндровый двигатель G4JP, а применявшийся прежде 2,5-литровый V-образный G6BV заменили на более мощный 172-сильный G6BA аналогичной конфигурации, но объемом 2,7 литра. В 2006 году пришел черед меняться 2-литровому мотору, на смену которому назначили представителя более современного семейства Beta II – G4GC мощностью 137 л.с. Дизелей у седана никогда и в помине не было.

Как сообщают многие «сонатоводы», этот G4GC – чуть ли не самый идеальный мотор всех времен и народов. Его «лошадей» машине хватает, а проблем с ним не так уж много. Последних может подкинуть, например, капризная система зажигания, которая требует качественных свечей, катушек зажигания и высоковольтных проводов. Их лучше покупать не в оригинальном исполнении, но от заслуживающих доверия производителей. Как и ремень ГРМ, который желательно менять каждые 60 тысяч километров.

Аналогичной периодичности замены стоит придерживаться и в отношении ремня ГРМ более могучего G6BA. Только по сроку его службы никаких гарантий, к сожалению, давать нельзя. На возрастных машинах он может и перескочить, и порваться раньше. Так что по возможности старайтесь контролировать его состояние. И учтите, что на впускных распредвалах тут цепь, которая приходит в негодность и начинает шуметь к 120-130 тысячам пробега.

Ну а самой неприятной болячкой G6BA всенародно признаны болтики вихревых заслонок системы изменения геометрии впуска. Они живут собственной жизнью и часто сами по себе откручиваются, улетая прямиком в камеру сгорания. Естественно, все это происходит внезапно.

G4JP такими замысловатыми недугами не страдает, но на фоне собратьев выглядит весьма посредственно. С ним постоянно что-то происходит. То подшипник балансирных валов заклинит, то жуткие вибрации вдруг затрясут. А могут и опоры движка «сдуться». Каждые 50-60 тысяч приходится менять гидрокомпенсаторы, промывать регулятор холостого хода и дроссель, бороться с плавающими оборотами, что-то думать из-за вдруг свалившегося на голову масложора… Как вы наверняка поняли, с этим мотором не соскучишься.

Все двигатели комплектовались либо 4-ступенчатой АКП, либо 5-ступенчатой МКП. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, оптимальный выбор совсем не очевиден. Хваленая надежность механики, применявшейся в «четвертой» Сонате, коробке M5GF1 совершенно не свойственна. Этот агрегат изобилует течами, приводящими к падению уровня масла и, как следствие, к ускоренному износу сопрягаемых компонентов. Кроме того, много претензий к гидроприводу, маховику, быстро умирающим синхронизаторам и подшипникам валов.

На автомате слабое звено – игольчатый подшипник планетарного ряда «овердрайв». Его повреждение приводит к цепной реакции, разрушающей другие компоненты коробки. Не отличаются живучестью датчики входных и выходных оборотов, гидроблок очень чувствителен к чистоте трансмиссионной жидкости. В общем, и АКП на Sonata EF может подкинуть немало поводов как следует задуматься.

Хотя в целом, если вам удастся отыскать вариант с не совсем убитым кузовом и 2-литровым G4GC, брать его можно с любой коробкой, не задумываясь. Это значит, вам несказанно повезло и кто-то там наверху вам явно благоволит. Поэтому отказываться от таких подарков судьбы нельзя.

Не потеряться с выбором: Ford Mondeo IV

Переплываем Тихий океан и упираемся носом в Ford Mondeo – самый, как считают некоторые наиболее восторженные автомобильные умы, лучший седан (и лифтбек – у Mondeo были оба типа кузовов) D-класса. Впрочем, всегда надо помнить, что «фордомания» лишь немного упрямее «тойотомании» и очень часто нуждается в помощи специалистов. Поэтому спишем эту уверенность на слишком яркую восприимчивость отдельных индивидуумов и не станем с ними спорить.

В контексте рассматриваемой стоимости это однозначно будут Mondeo четвертого поколения, выпускавшиеся с 2007 по 2014 годы. Седаны пятого поколения за такие деньги не купишь, а о более ранних поговорим в другой раз.

Знаете, а ведь «фордоманы» не так уж и далеки от истины в данном конкретном случае. По крайней мере – с точки зрения надежности кузова: на «четвертом» Ford Mondeo и по прошествии стольких лет сложно найти ржавчину, образовавшуюся, скажем так, естественным путем. А все потому, что в процессе производства автомобиль по самое «не балуйся» (оно начинается на крыше) купали в катафорезе, проникающем в самые потаенные уголки конструкции. Так что единственные возможные очаги – не обработанные своевременно повреждения и различные трудовые потертости по стыкам дверей, под резинками уплотнителей, в местах соприкосновения с пластиковыми бамперами и брызговиками и тому подобных.

С салоном тоже ничего страшного не происходит. Максимум – естественный износ в рамках разумного с соответствующей потерей товарного вида. Кожа, кстати, не сильно долговечнее тряпки, но когда изнашивается и трескается, выглядит заметно хуже. Прилично стираются наиболее «хваткие» органы управления – рулевое колесо, набалдашник рычага коробки передач, пиктограммы на кнопках. Но все это, согласитесь, мелочи. Единственная «не мелочь» – разлохмачивающиеся со временем ремни безопасности. Ведь попавшие в механизм нитки и ошметки в конечном итоге могут привести к их заклиниванию.

Двигателей для четвертого Мондео заготовили огромную гору и несколько маленьких тележек, начиная от неизвестно зачем придуманного 120-сильного 1,6 Ti-VCT линейки Sigma и заканчивая вполне себе сносным 2-литровым ТРВА на 240 л. с. Хотя сносный он только по выходным параметрам, а на деле же… Ну, да об этом чуть позже. В общем, на этом поколении Ford Mondeo реально «смешались в кучу кони, люди и залпы тысячи орудий»: дизель и бензин, «экобусты», «дюратеки» и «зетеки». А еще четыре типа коробок передач: 5- и 6-ступенчатые ручные коробки и 6-ступенчатые классический автомат и робот. И как же хорошо, что к нам еще полноприводных машин официально не завозили. Иначе совсем растеряться можно было бы.

Итак, бензиновая линейка. Младшие 1,6-литровых движки, как малые детишки, любят похныкать маслицем через сальники коленвала и потрескать (нет, не за обе щеки) муфтами Ti-VCT. На этом, собственно, все. А потому что к моменту установки на седан все их детские болячки уже были устранены.

Бензиновые Duratec объемом 2,0 и 2,3 литра тоже с моторным маслом не церемонятся. Они любят его поглощать, причем даже такими экзотическими способами, как внутренние протечки в свечные колодцы через прокладку клапанной крышки. Ничего себе гурманы, да? Ну, и, конечно же, тут присутствуют классические для семейства малоресурсные катушки зажигания в паре с быстро загрязняющимся дросселем. Впрочем, с этим можно смириться, потому что на фоне ресурса тысяч в 300-350 километров эти проблемы кажутся не самыми обременительными.

У 2,5-литрового «дюратека» с маркировкой HUBA ресурса может быть еще больше – до 500 тысяч км. Недостатки у него почти все те же самые, но с бонусом в виде слабой системы ВКГ и сопливыми радиаторами. Зато в свободном полете он выдает потрясающий драйв, и жалко, что после рестайлинга его ставить перестали.

И знаете, чем его заменили? Постоянной нервотрепкой недопиленных «экобустов», замучивших автовладельцев регулярной детонацией. В довесок к этим двигателям надо было сразу давать диагностический сканер и вечную подписку на обновления прошивки. Может, хоть это отчасти поможет тем моторам.

Дизельные Мондео к нам шли с приветом из Франции: на них использовались хорошо всем известные агрегаты, разработанные горячими умами инженеров PSA. К моменту появления на большом седане они избавились от врожденных странностей и грешат лишь стандартными зубодробительными дизельными закидонами с EGR и сажевым фильтром (при его наличии). Компоненты системы впрыска – ТНВД, форсунки и прочее, если их не мучить тухлой солярой, ходят долго. Но если они покинут наш бренный мир без возможности восстановления – выбирайте, какую почку будете продавать, чтобы собрать денег на ремонт.

Коробок тоже насыпали от души. Самое удивительное, что механическая пятиступка не справляется даже с беспомощным 1,6-литровым мотором. Седан, по всей видимости, слишком велик для нее. Поэтому от переусердствования у этой коробки лопается ось сателлитов, пробиваются сальники, накрывается подшипник первичного вала. А 6-ступенчатая механическая коробка идеальна – слова плохого про нее не найдешь. Почему же ее не ставили на все машины?

«Айсиновский» автомат AW TF-81SC очень живучий – только трансмиссионку меняй, и ничего с ним до 200-250 тысяч пробега не случится. Фирменные роботы Powershift заметно капризнее, и кроме хронических проблем со сцеплениями они могут страдать протечками передних крышек.

Таким образом, наилучший выбор из «четвертых» Mondeo таков: до рестайлинга – с 2,5-литровым бензиновым мотором и 6-ступенчатой механической коробкой, после – дизелек в паре с АКП. Но такие машины ценятся на вес золота (что немудрено), и их придется поискать.

Претензия на премиум: Opel Insignia I

Завершаем наш трансконтинентальный марафон по седанам D-класса в старушке Европе. И первым номером у нас значится Opel Insignia, выпускавшаяся с 2008 по 2017 годы. Но нашего миллиона хватает только на ее дорестайлинговую версию.

Здесь речь идет уже не просто о непонятно зачем придуманном двигателе, как в случае с Ford Mondeo, а о целом непонятно зачем созданном автомобиле. Хотя у него есть поклонники, и кому-то он даже нравится. В принципе, это вполне естественно. Конструкторы и дизайнеры над ним действительно постарались. И даже замахнулись на премиальный уровень. Но Опель необратимо остался Опелем. Это видно даже при самом беглом осмотре кузова: вроде с виду все хорошо, живенько и бодренько, но когда начинаешь всматриваться, сразу обнаруживаешь всевозможные дефекты. Тут ЛКП откололось, там вздулось – картина для первых Инсигний повальная. Колесные арки, нижние кромки дверей и крышки багажного отделения, пороги, сопряжение с бамперами – непременно в паре-тройке (а то и больше) мест вы что-нибудь найдете. Поэтому не поленитесь, наклонитесь и внимательно осмотрите кузов.

С салоном та же история: глянешь внутрь – будто только с завода. Кожа ровная, тряпочка подтянутая, пластик мягкий и «богатый». Но придирчивый осмотр сразу выявляет эксплуатационный износ: затертую ручку коробки, промятое рулевое колесо, трещинки на боковой поддержке сидений. Впрочем, ничего особо критичного – серьезной реставрации или замены ни один компонент не требует. Достаточно легкой косметики, и салон снова будет как новый.

Опять же в чересчур самонадеянном замахе на премиум инженеры концерна напичкали седан всем арсеналом имевшихся на тот момент в их распоряжении двигателей. Попытка, прямо скажем, оказалась неубедительной. Мало того, что они оснастили тяжелую машину маломощными атмосферниками А16ХЕР и А18ХЕР идентично горемычной конструкции с вечно текущими теплообменниками и откровенно слабой системой охлаждения, так их еще и угораздило создать из 1,6-литрового движка наддувный агрегат A16LE, просто залепив поверх него турбину. Не нужно десятилетиями изучать сопромат, чтобы догадаться: при таких нагрузках он будет трещать по всем швам. И он реально трещит: задиры и трещины – это его типичные трудовые будни.

Двухлитровый A20NHT со всеми своими улучшенными версиями (весьма условно улучшенными) истекает маслом и выносит мозг внезапными сюрпризами типа ни с того ни с сего оборвавшегося шатуна или вдруг отвалившейся турбины. Это при том, что свечи на нем не живут больше 30 тысяч километров, а примерно на 100 тысячах (если повезет, то и раньше) придется по кругу менять все навесное оборудование вместе с цепью ГРМ.

Братские по конструкции A28NET и A28NER не так страшны, но высокую склонность к перегревам и низкоресурсную цепь ГРМ, замена которой обходится крайне недешево, у них не отнять. А хотелось бы – цены бы им тогда не было.

Двухлитровый дизель первой Инсигнии во всех его конфигурациях – это Multijet II, про который всем все хорошо известно. В этой модификации его ахиллесова пята – давление в системе смазки, которого вечно не хватает. Чтобы мотор быстро не кончился, опытные «опелеводы» меняют редукционный клапан маслонасоса и оснащают систему индикатором давления. Следить за ним надо постоянно. Только с появлением модернизированной версии дизеля, которую ставили на автомобили с индексом 2,0 CDTI, необходимость в жестком контроле исчезла. Но произошло это уже на рестайлинговых седанах, которые в наш бюджет не укладываются.

А вот с коробками дорестайлинговым машинам сильно повезло: им полагалась только 6-ступенчатая АКП Aisin TF80SC (в версии Опеля – AF40), единственной слабостью которой является маленький радиатор. Но на этот случай придуманы дополнительные теплообменники.

Механическая 6-ступка F40 тоже хороша, но ее сестренка М32 своими подшипниками валов прогремела на весь мир в буквальном смысле слова. Они могут начинать гудеть на совсем ничтожных пробегах в районе 50-60 тысяч километров.

Очень скоро в этот ансамбль вступает задний редуктор полноприводных версий седана. Его износ происходит неприлично быстро, и еще до ста тысяч пробега он обязательно зашумит. Самое обидное, что это беда как раз дорестайлинговых машин, у которых еще и угловой редуктор подвержен постоянным утечкам масла.

Так что если глаз упал на первую такую Инсигнию, лучше все-таки присматриваться к моноприводным дизельным автомобилям: и с ремонтом не замучают, и едут прилично. Да, их придется поискать, но они есть. И не в единичном количестве. Только всегда помните, что претензия на премиум так и осталась всего лишь нереализованной претензией, а топливная аппаратура старого дизеля может огорчить стоимостью внезапного ремонта.

Внутри моложе, чем снаружи: Volkswagen Passat B6

Еще один «немец», причем, в отличие от Opel, воспринимаемый большинством российских автомобилистов как «немец полноценный», – это Volkswagen Passat. Однако его генерация В6, производившаяся с 2005 по 2011 годы и лучше всего подходящая под наши ценовые критерии, заставляет серьезно усомниться в истинной «немецкости» конкретно этого поколения модели.

Тревожные звоночки появляются практически сразу, потому что качество кузова у автомобиля даже близко не дотягивает до устоявшихся представлений о пресловутом немецком качестве. Тут можно встретить полный набор: облезлый хром, провисшие петли, сбоящие дверные замки и много-много очагов коррозии разной степени пагубности по кругу. Это, конечно, еще не то, что обычно именуется «ржавым ведром», но подавляющее большинство продающихся сегодня В6 уже явно на полпути к заветной цели. Единственное утешение – силовые элементы конструкции, более-менее успешно противостоящие всепроникающей коррозии.

Но стоит вам открыть дверь, как вы вдруг оказываетесь в автомобиле, который лет на десять-пятнадцать моложе своего экстерьера. Его возраст отчасти выдают только немного затертые пиктограммы на кнопках управления да благородные морщины кожаной отделки кресел. Иногда встречаются потускневшие «деревянные» панели, однако и они лишь усиливают общий антураж добротной винтажности, совсем не создавая впечатления «ушатанности».

Моторная гамма традиционно богата. Но реально удачных вариантов сходу и не назовешь, потому что всегда приходится идти на компромисс. Вот, например, в бензиновой линейке V-образный 6-цилиндровый AXZ – настоящая пушка-бомба. И с надежностью у него ситуация неплохая. Правда, есть вопросы к вентиляции картера, ресурсу катушек и привода ГРМ, но в целом ничего серьезного. Однако подсчет расхода топлива сразу наводит на мысль о немедленном переходе на круглосуточный график работы без выходных и праздников.

Движки на 1,8 и 2 литра семейства ЕА888, конструктивно очень похожие, тоже едут отлично и обладают такой добродетелью, как скромные топливные аппетиты. Но масло потребляют в абсолютно неприличных количествах. И цепь ГРМ у них будто из резины – растягивается на совсем небольших пробегах. А еще нагар, детонация – вплоть до разрушения поршней. В общем, приятного совсем мало.

Двухлитровые турбомоторы 113 семейства – слишком навороченные. С ними всегда нужно быть готовым к неприятному сюрпризу, благо ассортимент этих сюрпризов довольно широк. Но атмосферник из того же семейства объемом 1,6 литра – прямая им противоположность. Он довольно надежен и страдает лишь небольшим масложором, однако динамика с ним совершенно отвратительная. Так же, как и с 1,4-литровым представителем линейки ЕА111, которого даже врагу не пожелаешь, потому что он, кажется, стал средоточием проблем всех остальных семейств. У него и цепь бумажная, и поршни крошатся от детонации, и турбина – одно сплошное недоразумение с ненадежным вестгейтом и электронным клапаном. А пробег в 200-250 тысяч для него – точка фатального невозврата.

С дизелями своя история. Моторы ЕА189 с Common Rail и ЕА188 с насос-форсунками по молодости были очень бравыми молодчагами, но сейчас их ресурс почти полностью исчерпан. Хотите ли вы вкладываться в дорогостоящий ремонт при неочевидных результатах? Это целиком и полностью ваш выбор.

Так же дело обстоит и с коробками. Если вы все-таки выбрали своим ориентиром надежность и вам абсолютно все равно, как машина едет, учтите, что идущая в паре с 1,6-литровым атмосферником механическая пятиступка чрезвычайно ломучая. Шестиступенчатая МКП на порядки надежнее. И упаси вас Господь от роботов: использовавшиеся на В6 DSG относятся к первым сериям таких агрегатов, поэтому врожденных болячек в них не счесть. Причем если у «мокрых» DQ250 основной список дефектов ограничивается жалким мехатроником, убогим двухмассовым маховиком и в целом малым запасом прочности, то на «сухих» DQ200 добавляются еще стачивающееся на смешных пробегах сцепление и не выдерживающие нагрузок вилки включения передач. До 2013 года концерн от этих бед избавиться не смог.

И лишь гидромеханический Aisin вызывает минимум нареканий, поскольку единственное, чего он требует – это регулярная замена трансмиссионной жидкости и контроль состояния теплообменника. Потому что перегревов эта АКП очень не любит.

То есть, именно коробка, по всей видимости, должна стать отправной точкой для подбора наиболее подходящей конфигурации Volkswagen Passat B6. По ней и подбирайте двигатель. И не жалейте времени на поиск экземпляров с действительно хорошо сохранившимся кузовом, внимательно отсекая косметическую подновленную мишуру. Хорошие машины еще сохранились в надежных руках заботливых владельцев.

* * *

Этот перечень моделей не претендует на исчерпывающую полноту. Но добавлять в него другие машины особого смысла нет, поскольку они будут либо как Skoda Superb с Passat B6 – немного иными интерпретациями вышеперечисленных седанов, либо чем-то наподобие Citroen C5 – оглушающей экзотикой, к которой непонятно как подступиться и где ее искать. Или мы все-таки забыли что-то действительно интересное?